Есть знаменитая фраза кого-то из древних «Есть правда, есть ложь, есть наглая ложь… И есть статистика». В том смысле, что статистикой, повернутой под нужным углом можно обосновать практически любую ложь. Но ложь, неправда, она на то и ложь и неправда, что теоретически, всегда можно найти ей опровержение. Доказать, что это ложь. Возможно даже, что что-то не требует официального признания в качестве лжи. Достаточно понимания людей, что это неправда.

Характерный пример – думские выборы 4 декабря сего года. Все и всё понимают.

Гораздо сложнее дело обстоит в случае «не всей правды». Когда чего-то недоговаривают. Т.е. когда говорят правду, только правду и ничего кроме правды, но говорят только выборочные факты. И картина может получиться такой, какой её хочется увидеть. И все поверят, поскольку все сказанное – правда. Но не вся… Это не по Геббельсу, но это так.

Одним из характерных примеров такой вот «полуправды» или «недоправды» является официальная версия аварии на Чернобыльской АЭС. Которую в том или ином виде озвучивают практически всегда, когда возникает разговор об этой аварии, цитирую (доклад Правительственной комиссии перед экспертами МАГАТЭ, лёгший в основу первого отчёта последних под названием INSAG-1): «первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации, допущенных персоналом энергоблока».

Желающему оспорить данную версию, приходится пускаться в сложные объяснения принципа работы реактора, ядерной физики и прочие высокие материи. Это сложно. Далеко не все будут это слушать (вот, кстати, заодно и проверим этот тезис – большая просьба к тем, кто не дочитает этот огромный текст до конца, написать в комментариях «многобукофф», «ниасилил» и т.п.). И, главное, у официальной версии есть всегда в качестве «козырного туза» такая вот правда - перечислить факты, не вдаваясь в глубокие объяснения, и задать вопрос «Вы же не будете это оспаривать?».

Обычно приводится приблизительно следующая хронология аварии (по данным Доклада Комиссии государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике):

25 апреля 1986 г. 14:00. Для проведения испытаний режима выбега с нагрузкой собственных нужд турбогенератора отключена система аварийного охлаждения реактора (СОАР).

25 апреля 1986 г. 14:00. По требованию диспетчера Киевэнерго проведение испытаний отложено. Персонал энергоблока, несмотря на отсрочку испытаний, не включил СОАР.

26 апреля 1986 г. 00:05. Тепловая мощность реактора снижена персоналом до 25% от номинала.

26 апреля 1986 г. 00:28. При тепловой мощности реактора ниже 25% от номинала, осуществлён переход с системы локального автоматического регулирования мощности на автоматическое регулирование мощности основного диапазона [говоря простым языком, осуществлён переход на «ручное управление» - до этого момента автоматика контролировала реактор в локальных зонах, после этого автоматика контролировала только общую мощность реактора]. При этом происходит «провал» мощности реактора до 30 МВт, персонал принимает решение об эксплуатации реактора на минимально контролируемом уровне мощности и его подъёме до уровня, необходимого для проведения эксперимента.

26 апреля 1986 г. 00:36:24. Персоналом блокирована аварийная защита реактора по уровню воды и давлению в барабанах-сепараторах.

26 апреля 1986 г. 00:43:35. Персоналом блокирована аварийная защита по останову турбогенераторов.

26 апреля 1986 г. 01:03. Мощность реактора стабилизирована на 200 МВт (20% от номинала)

26 апреля 1986 г. 01:23:10. Нажата кнопка МПА (максимальная проектная авария).

26 апреля 1986 г. 01:23:40. Нажата кнопка АЗ-5 (аварийная защита). В активную зону вводятся все регулирующие стержни. [Обратите внимание на временной промежуток между этим событием и предыдущим. На самом деле, это крайне важно.]

26 апреля 1986 г. 01:23:43. Появляются аварийные сигналы по разгону реактора и резкому росту мощности.

26 апреля 1986 г. 01:23:44-47. Один за другим появляются аварийные сигналы различных систем.

26 апреля 1986 г. 01:23:49. Аварийный сигнал «разрыв канала». [по сути это и есть фиксация момента взрыва реактора].

26 апреля 1986 г. 01:24 (запись в журнале старшего инженера управления реактора): «Сильные удары, стержни СУЗ остановились не дойдя до нижних концевиков. Выведен ключ питания муфт».

Если резюмировать, то из этой краткой хронологии становится «ясно», что операторы реактора отключили три системы защиты реактора, работали на низкой мощности при минимальном уровне контроля реактора, причем отключили автоматику локального контроля, оставив только «общий» контроль. В общем, кто у нас виноват, все понятно.

С целью донесения официальной версии до масс даже художественно-публицистическую книжку выпустили. «Чернобыльская тетрадь» называется. Г. Медведев автор. Может быть читали.

Но не все так очевидно, если начать со всем этим разбираться. Собственно, спустя несколько лет (в 1993-м году), МАГАТЭ выпустил «Дополнение к INSAG-1», который озаглавил INSAG-7 и в котором попытался с одной стороны, что называется «сохранить лицо и честь мундира», а с другой дать более объективную картину произошедшего. Получилось, честно говоря, не очень успешно, но более-менее понятно.

Обвиняемые в аварии на ЧАЭС во время суда

«Новый» вывод – персонал не допускал нарушений, но при этом был низкой квалификации и не обладал должной «культурой безопасности» в целом, а посему, все равно виноват.

Собственно, такие пироги. Я попробую перечислить те факты, которые не были озвучены в официальной версии, однако, тем не менее, являются официально документированными, известными и общедоступными, и со знанием которых, картина аварии представляется в несколько ином свете.

По сути, ничего нового, что нельзя было бы найти в открытых источниках по всему Интернету, я не расскажу. Никаких альтернативных версий про инопланетян, ЦРУ и тому подобное. Я попытаюсь продемонстрировать, как «не вся правда» может существенно изменить картину произошедшего.

Для начала, чтобы дальнейшая информация была более или менее понятна, я попытаюсь на бытовом уровне объяснить принцип работы атомного реактора вообще и РБМК в частности, а также физический смысл некоторых, крайне важных (с точки зрения аварии на ЧАЭС) параметров.

Итак, сам принцип работы сферической атомной энергоустановки в вакууме заключается в том, что при делении ядер топлива выделяется энергия и нейтроны. Нейтрон попадает в другое ядро топлива и вызывает его деление с выделением энергии и нейтронов. Все это безобразие протекает, как несложно догадаться, в атомном реакторе. Выделяющаяся энергия (в виде тепла) передается теплоносителю, который, в свою очередь, передает энергию турбине, трансформирующей ее в электроэнергию. В целом, все просто.

Наиболее значимым параметром работы ядрёного реактора является коэффициент размножения нейтронов или, связанной с этим коэффициентом реактивностью реактора (р=(k-1)/k, где р – реактивность, а k – к-т размножения нейтронов). Реактор может пребывать в трех состояниях в зависимости от этого коэффициента.

Подкритичное состояние. К-т размножения нейтронов меньше единицы. В подкритичном состоянии цепная реакция деления затухает. Т.е. все меньше высвободившихся при делении нейтронов вступает в реакцию и количество делений в реакторе сокращается. Реактивность при этом отрицательная.

Критичное состояние. К-т размножения нейтронов равен единице. Число делений ядер в реакторе постоянно. Реактивность равна нулю.

Надкритичное состояние. К-т размножения нейтронов больше единицы. Реакция нарастает - все больше нейтронов, высвободившихся при делении одного ядра, приводит к делению новых. Реактивность, как несложно догадаться, положительная.

Для того чтобы контролировать реакцию в реакторе существует система регулирования цепной реакции. Суть данной системы в том, что за счет определенных манипуляций в реактор вносится положительная, либо отрицательная реактивность, соответственно, меняется к-т размножения нейтронов и, соответственно, меняется состояние реактора.

Если проводить аналогии с автомобилем, то это система из двух педалей – газа и тормоза. Нажимаем на «газ» - в систему вводится положительная реактивность, реакция нарастает. Нажимаем на «тормоз» - вводится отрицательная реактивность, реакция затухает.

В РБМК (реактор большой мощности канальный), такая система реализована при помощи управляющих стержней (на самом деле, практически во всех реакторах система регулирования реализована в таком виде, различаются конструктивные решения). Стержни выполнены из карбида бора и их назначение – улавливать нейтроны и не давать вступить в реакцию с ядрами топлива. Соответственно, ввод стержней в реактор = введение отрицательной реактивности. Выведение стержней из активной зоны = введение положительной реактивности.

Помимо управляющих стержней реактивность (как положительная, так и отрицательная) может вноситься в реактор, собственно, самой системой. Более подробно я на этом остановлюсь позже, когда речь пойдет о самой аварии.

Соответственно, оператор реактора, вводя и выводя в активную зону стержни, управляет состоянием реактора, стараясь поддерживать его в критичном (т.е. стабильном, пусть вас не пугает слово «критичное») состоянии. И тут возникает наиболее важный (как потом показало расследование) параметр состояния реактора – ОЗР (оперативный запас реактивности).

Тут придется погрузиться в глубокие дебри, чтобы пояснить, что же такое ОЗР и почему он так важен.

Начнем с того, что ОЗР сама по себе величина безразмерная, которая показывает, по сути, величину положительной реактивности самой системы, без регулирующих стержней. Т.е. ОЗР показывает ту положительную реактивность (см. выше), которую имела бы система, если бы все стержни были выведены из реактора до концевиков.

На РБМК этот показатель принято измерять в «эффективных стержнях». Т.е. условно говоря, сколько стержней необходимо вывести (не ввести!), чтобы увеличить мощность реактора. Если вы читали книгу Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь», то можете еще раз перечитать тот фрагмент, где речь идет о стержнях. Там объясняется, мягко говоря, по-другому.

Сразу оговорюсь, что кол-во «эффективных» стержней – это не фактически погруженные в активную зону стержни. Там очень все сложно считается, поскольку реально ОЗР зависит от глубины погружения каждого стержня (не все же стержни погружаются до концевиков), от профиля нейтронного поля, от профиля «конфигурации» погружения. В общем, и это ключевой момент - это показатель сугубо расчетный и в 1986-м году он рассчитывался на ЭВМ в течение нескольких минут.

С точки зрения безопасности реактора, в теории получается, что чем меньше ОЗР, тем выше его безопасность (а также экономические показатели, но в данном случае, это непринципиально). Чем меньше ОЗР, тем меньше стержней надо вывести для повышения мощности и, соответственно, тем большую отрицательную реактивность вносит введение стержней. Т.е. чем меньше ОЗР, тем эффективнее мы можем остановить реакцию при введении стержней. Но это в теории.

На практике все оказалось гораздо сложнее…

Наверное, теперь с теорией можно закончить и перейти непосредственно к аварии на Чернобыльской АЭС, которая началась…. Нет, не 25 апреля 1986 года, а 11 годами раньше и не в Чернобыле.

30 ноября 1975 года произошла авария с разрывом канала на первом энергоблоке Ленинградской АЭС. По результатам расследования этого инцидента, было установлено, что при работе на малой мощности и при большой степени выгорания топлива, реактор РБМК-1000 имел положительные паровой коэффициент реактивности и быстрый мощностной коэффициент реактивности.

Если без мудреных слов «на пальцах» (с учетом написанного выше про реактивность вообще), это значило, что парообразование в реакторе, привносило в систему положительную реактивность. При этом возникала положительная обратная связь между парообразованием и мощностью – чем больше пара образовывалось, тем быстрее шла реакция деления, тем выше была температура активной зоны (и, соответственно, мощность реактора), тем больше пара образовывалось.

В.П. Волков и В.Л. Иванов по результатам расследования подготовили предложения по уменьшению парового эффекта реактивности в РБМК и направили их в Институт атомной энергии (ИЭА), который «вёл» тему РБМК. Однако ставший за 5 дней до аварии президентом АН СССР руководитель ИЭА академик А.П. Александров, данные предложения не принял.

Академик Александров

научный руководитель темы РБМК

Единственное изменение, которое было внесено в регламент эксплуатации РБМК по результатам расследования – установили минимальное значение ОЗР, равное 15 эффективным стержням, посчитав, что такой ОЗР (или, соответственно, больший) сможет компенсировать возможность негативных последствий из-за парового коэффициента реактивности.

При этом никаких изменений в систему контроля данного параметра внесено не было. Он рассчитывался на ЭВМ два раза в час (либо по запросу оператора), выдавался на распечатке, и на его расчёт по-прежнему требовалось несколько минут. Т.е., при прочих равных, оператор принимал решения, основываясь на данных несколькоминутной давности…

18 ноября 1983 года и ?? декабря 1983 года. В эти два дня не случилось никаких аварий, к счастью. 18 ноября был осуществлен физический пуск 4-го энергоблока ЧАЭС (того самого, на котором произошла авария), а в декабре (точную дату я не нашел) – физический пуск 1-го энергоблока Игналинской АЭС.

Позвольте процитировать Доклад Госпроматомнадзора 1991 года (п. 1-3.8):

«Вследствие того, что поглощающая способность графитового вытеснителя, соединенного со стержнем соединительным телескопом, меньше поглощающей способности вытесняемой из нижней части канала воды, при движении стержня СУЗ […] происходил локальный ввод положительной реактивности в нижнюю часть активной зоны.[…]

Главному конструктору и Научному этот эффект был известен до аварии. Экспериментально он был обнаружен во время физических пусков 1 блока Игналинской АЭС и 4 блока Чернобыльской АЭС […]

На чрезвычайную опасность выявленного эффекта обратила внимание организация Научного руководителя. […]

НИКИЭТ признал наличие положительного выбега реактивности и предложил ряд мер […] Однако технические меры самим же Главным конструктором реализованы не были».

Таким образом, тот самый «концевой эффект», который стал спусковым крючком аварии (я забегаю вперед), был известен за 3 года до аварии. Были предложены меры по его минимизации. Но они реализованы не были. Кроме разработчиков реактора об этом эффекте никто особо не знал.

В чем заключался «концевой эффект» и чем он был опасен? Я процитирую технический отчет по исследованию выявленного эффекта (который, в свою очередь процитирован в указанном выше Докладе Госпроматомнадзора):

«При снижении мощности реактора до 50% (например, при отключении одной турбины) запас реактивности уменьшается за счет отравления […]. Срабатывание АЗ в этом случае может привести к выделению положительной реактивности».

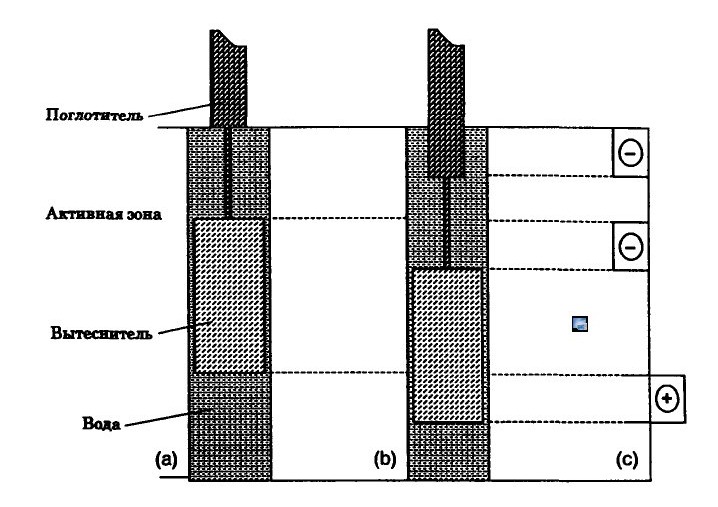

Схематичное изображение стержней СУЗ

На картинке выше - схематичное изображение тех самых стержней. Если посмотреть на нее в большем размере, то видно, что справа в выносах указаны знаки "+" и "-". Собсвтенно это положительная и отрицательная реактивность, которая вносится в реактор, по мере движения стержней.

Это было написано за 2,5 года до аварии… Вывод о несоответствии проекта РБМК-1000 требованиям «Правил ядерной безопасности атомных электростанций» был сделан Госпроматомнадзором в 1991 году….

В «официальной» хронологии аварии этих двух пунктов нет. Никаких указаний на выявленные эффекты в регламенте эксплуатации реактора не появилось. Появилось лишь ограничение по минимальному ОЗР в 15 эффективных стержней по первому эффекту и ограничение в 150 (из 211), стержней, которые могут быть выведены из активной зоны до концевиков по второму эффекту. Никаких объяснений данным ограничениям не давалось.

Собственно, перейдем теперь к самой аварии.

Авария произошла при проведении испытаний проектного режима выбега генератора. В чем был смысл? В результате максимальной проектной аварии (МПР) предполагалось, что станция останавливается и не генерирует энергию. Для обеспечения станции необходимой энергией (энергия остановленной станции все равно нужна) были запроектированы дизельные генераторы, которые должны были включиться при аварии. Проблему представляло то, что на их пуск требовалось 30 секунд, которые станция, как выходило, находилась без какого-либо энергоснабжения. Это было очень много.

Поэтому было предложено решение эти 30 секунд питать станцию от энергии «выбегающей» (т.е. вращающейся по инерции, без поступления теплоносителя) турбины. В теории и по расчетам, «выбегающая» турбина позволяла поддерживать энергоснабжение своего энергоблока до включения дизелей. Но требовалось проверить это экспериментально.

Отключать работающий реактор ради этого никто бы не стал, поэтому испытание режима было принято провести перед выводом какого-нибудь из блоков на планово-предупредительный ремонт. Три предыдущих попытки испытать этот режим по различным причинам заканчивались неудачно. Четвертый энергоблок станции планировалось выводить на ППР 25 апреля 1986 г. На тот же день было предусмотрено проведение испытаний.

Собственно, все пошло не так уже с самого начала. Испытания планировалось проводить на мощности 700 МВт (тепловых), что составляет порядка 25% от номинальной мощности. К выводу реактор начали готовить в ночь с 24-го на 25-е, постепенно снижая мощность. К моменту запланированного начала испытаний мощность была снижена до 50% (1600 МВт). Была отключена СОАР (система аварийного охлаждения).

Тут, внезапно, в отчете МАГАТЭ 1993 г. (INSAG-7) выяснилось, что никакого нарушения в этом отключении не было. В соответствии с действовавшим регламентом эксплуатации, отключение СОАР позволялось при согласовании с главным инженером станции. Оно было получено. СОАР была отключена. Более того, INSAG-7 делает вывод, что отключение СОАР никак не повлияло ни на развитие аварийной ситуации, ни на ее последствия, поскольку время подачи охлаждающей воды в реактор составляло 10 секунд. А время, прошедшее с момента срабатывания аварийного сигнала о нарастании мощности до момента разрушении реактора составило 6 секунд. Будь система активна, она никак не смогла бы повлиять на развитие аварии (а учитывая "опыт" попытки охладить реактор после аварии, приведший к распространению с водой радиоактивного загрязнения по территории станции и переоблучению персонала, так и вовсе сработала бы скорее во вред).

Вот, что написано по этому поводу в INSAG-7 (и международная организация МАГАТЭ): «Отключение СОАР на Чернобыльской АЭС, в принципе не было запрещено регламентом нормальной эксплуатации. ИНСАГ понимает, что это было требованием графика испытаний, и в соответствии с правилами от Главного инженера было получено специальное разрешение на такое отключение».

А вот, что говорит Сергей Янковский, в 1986-м году работавший следователем Киевской областной прокуратуры.

«Дятлов настоял на том, чтобы вручную вывести из строя систему аварийного охлаждения реактора. Это категорически запрещено было делать, категорически. Это деяние – уже преступление».

Кому верить – решайте сами. Я лично верю МАГАТЭ. Вообще, почитайте интервью Янковского по ссылке выше. И сравните с тем, что написано в том же INSAG-7 (и других докладах, опубликованных после 1990 года).

Продолжаем. СОАР отключена и, в принципе, практически все готово к испытаниям. И тут поступило требование диспетчера Киевэнерго прекратить снижение мощности. Испытания было решено отложить до снятия запрета. Мощность при этом поднимать не стали. Собственно, это стало первым звеном в цепи событий.

При длительной работе реактора на низких мощностях происходит «ксеноновое отравление» реактора. Оно же «йодная яма». В реакторе накапливается короткоживущий изотоп ксенон (ага, тот самый, что в фарах, только радиоактивный), что является внесением значительной отрицательной реактивности. В результате поднять мощность очень затруднительно и для этого надо, таки да, выводить стержни из активной зоны.

Запрет на снижение мощности был снят в 23:10 и снижение мощности продолжилось. К 0:05 мощность была снижена до 25%.

В 0:28 при осуществлении перехода на «ручное управление» произошел косяк. Мощность реактора «провалилась» до 30 МВт – минимального контролируемого уровня. Причины косяка так до сих пор и не установлены. Наибольшая вероятность причины – действительно ошибка СИУР (старшего инженера управления реактором) Леонида Топтунова. Хотя Анатолий Дятлов, руководивший испытаниями и, впоследствии, сделанный главным виновником аварии (почитайте книгу Медведева, посмотрите, каким антигероем там выведен Дятлов), говорит, что это произошло по вине автоматики – системы контроля «протупили» при переходе с одной на другую.

В сложившейся ситуации варианта было, собственно, два – либо поднимать мощность, в условиях значительно усилившегося ксенонового отравления, либо отменять испытания, останавливать реактор и выводить его на ППР, а испытания отложить на вывод в ремонт следующего энергоблока с РБМК. Дятлов принял решение поднимать мощность.

По сути, это решение оказалось неверным и, наверное даже, фатально неверным. Но. Согласно с первоначальной версией Правительственной комиссии и повторившим эту версию МАГАТЭ в своем отчете INSAG-1, это решение о поднятии мощности было нарушением регламента и правил безопасности. В последствие, МАГАТЭ пришлось терять лицо и в INSAG-7 писать, цитирую: «Заявлялось, что длительная эксплуатация реактора на уровнях мощности ниже 700 МВт (тепл.) запрещена. Это заявление основывалось на неверной информации. Такое запрещение должно было существовать, но его не было».

Как говориться, «слив засчитан». В дальнейшем по ходу INSAG-7 МАГАТЭ пришлось подобным образом сливаться еще несколько раз. В частности, упомянутое выше отключение СОАР, признанное в INSAG-1 нарушением регламента, в INSAG-7 было «реабилитировано», правда с оговоркой, что хотя регламент этого и не запрещал, непосредственно отключение СОАР никак не повлияло на ход аварии, сам факт отключения является «свидетельством низкого уровня культуры безопасности». Дескать, да, запрещено не было, повлиять не повлияло, но все равно виноваты.

Поднимать мощность в условиях ксенонового отравления можно одним только способом — выведением из активной зоны стержней. Что, собственно, и делалось. И мы плавно подошли к фатальной роли ОЗР в аварии.

Как я уже писал, адекватной системы контроля ОЗР на реакторе не было, поэтому, большую часть времени СИУР должен был ориентироваться по собственным ощущениям, а также опираясь на другие нормативные требования. А эти нормативные требования, содержали ловушку.

Если вы помните, после обнаружения положительной обратной связи парового коэффициента реактивности и мощностного коэффициента в регламент были внесены требования о минимальном ОЗР, равном 15 эффективным стержням. А после обнаружения «концевого эффекта» - требование о том, что из активной зоны можно полностью извлекать только 150 стержней. При этом оставшиеся в активной зоне стержни должны быть погружены не менее чем на полметра.

В этом и заключалась ловушка. При буквальном соблюдении этого требования (150 стержней вытащены полностью, а остальные 61 — погружены на полметра), ОЗР составлял порядка 3-5 эффективных стержней. В 3-5 раз ниже минимально допустимого ОЗР, не имевшего адекватной системы контроля. Это все указано в Докладе Госпроматомнадзора 1991 года.

Согласно все того же доклада Госпроматомнадзора, последнее рассчитанное значение ОЗР о котором знал Топтунов (и, соответственно, весь находившийся на щите управления персонал) было 26 эффективных стержней. В материалах суда фигурирует 19. Все равно больше разрешённого действовавшим регламентом.

Как впоследствии написал в своей книге «Чернобыль. Как это было» Дятлов: «А снижения запаса реактивности, мы 26 апреля не видели, поэтому тоже никто не мучился, ни Акимов, ни Топтунов, ни Дятлов. Я его просто не ожидал до 1 ч 30 мин». Т.е. распечатку с «текущим» значением ОЗР ждали в час тридцать. Через семь минут после аварии. Исходя из того, что я прочитал про аварию, я склонен этому заявлению верить.

Возвращаемся к хронологии событий. В 0:36:24 персоналом был изменен уровень срабатывания аварийной защиты по давлению в барабанах-сепараторах. С 55 кг/с на 50 кг/с. По первой официальной версии — опять же в нарушение регламента. Впоследствии, и Комиссия Госпроматомнадзора и МАГТЭ в своих докладах сошлись во мнении, что указанное изменение, во-первых, опять же было допустимо, но главное, это был второй уровень защиты. Первый уровень защиты барабанов-сепараторов остался действовать и, если бы, параметры были нарушены, то защита сработала бы. Но этого не случилось.

В 0:43:35 была отключена защита по останову турбогенераторов. Разумеется, по первоначальной версии — в нарушение Регламента. По версии INSAG-7, ВНЕЗАПНО выяснилось, что отключение данной защиты не только допускалось, но и «... в действительности требовалась регламентами по нормальной эксплуатации на низких уровнях мощности...». Еще один слив и потеря лица МАГАТЭ засчитаны. Отключив эту защиту, персонал выполнил предписание регламента.

Наконец, в 0:41 к испытаниям начали готовить гидравлическое оборудование. Главной целью всех испытаний, как я уже писал, было испытание проектного режима «выбега турбины». Чтобы вращающаяся по инерции турбина обеспечивала питанием в течение 30 секунд (до включения дизельных генераторов) основное оборудование. В первую очередь, конечно, главные циркуляционные насосы (ГНЦ) и питательные насосы (ПН), которые качают теплоноситель.

Одним из обвинений персонала в нарушении Регламента стала работа сразу восьми циркуляционных насосов на полной мощности. Якобы такой режим мог привести к кавитации и срыву насосов (что, кстати, изначально и называлось «спусковым крючком» аварии). Стоит ли говорить, что в начале 90-х, как обычно ВНЕЗАПНО (мы уже имели возможность убедиться, как это происходило на примере отключенных защит) выяснилось, что «...одновременная эксплуатация всех восьми насосов никаким документом, включая рабочую программу испытаний, не запрещались...»

Стоит сказать, что работа восьми циркуляционных насосов и недогрев теплоносителя на входе в активную зону в реальности оказал значительное влияние на развитие аварии, поскольку это привело к повышенному парообразованию, а как мы помним, РБМК имел положительный паровой эффект реактивности.

Последний из насосов был включен в работу в 01:07 и, собственно, все необходимые условия для аварии действительно были созданы, как правильно написал в «Чернобыльской тетради» Г. Медведев. С той лишь разницей, что персонал не совершил ни единого фактического нарушения действовавших в тот момент нормативных документов. INSAG-7 (1993 г.) и Доклад Комиссии Госпроматомнадзора (1991 г.) по сути, опровергают все обвинения, которые были предъявлены персоналу (и по которым они были осуждены, но об этом позже).

Точнее нарушение Регламента таки было, но персонал об этом не знал. ОЗР упал ниже минимально допустимого. Согласно записи программы ДРЕГ (это типа «чёрного ящика»), автоматический расчёт ОЗР начался в 1:22:30. При этом все параметры были записаны на магнитную ленту. ЭВМ на ЧАЭС значение ОЗР так и не досчитала. А при расчете ОЗР по сохранённым параметрам на Смоленской АЭС, было установлено, что за минуту до аварии ОЗР составлял 8 эффективных стержней. Только никто об этом не знал.

http://chelya.livejournal.com/366497.html

.png)